◆ 구멍뚫린 공인인증서 ◆

|

이선웅 씨는 이번 사고로 피해를 겪으면서 그동안 안전하다고 생각했던 전자금융 거래가 위험 투성이라는 것을 깨달았다. 또한 금융 사고 발생 시 금융사와 공공기관들의 대처도 안이하다고 느꼈다. 먼저 본인이 아니더라도 보안카드와 비밀번호를 알면 어느 곳에서든 공인인증서를 재발급받을 수 있다는 점이다. 파밍 사이트 등에 개인정보를 입력하지 않아도 보안카드와 비밀번호가 유출될 수 있다는 점도 깨달았다.

|

이씨는 "해외 근무 중에 은행 거래를 할 때는 항상 아이패드를 통해 했다"면서 "보안카드도 지금까지 컴퓨터, 아이패드 혹은 이메일에 보관한 적이 없다"고 설명했다.

반면 은행 설명은 다르다. 하나은행 보안담당자는 이씨 사건에 대해 "공인인증서 재발급이 일어난 경우 대부분 본인 부주의로 인한 피싱이나 아니면 본인 컴퓨터가 해킹당해 정보가 유출된 것"이라고 설명했다.

해킹 수법이 고도로 발달한 만큼 사용자 컴퓨터가 해킹이 됐다면 개인정보 유출이 가능하다. 악성코드를 심어 개인의 금융 거래 패턴을 수집하면 보안카드와 비밀번호를 전부 알 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.

이처럼 고객과 은행이 충돌할 경우 어느 쪽에 책임이 있는지는 고객이 증명해야 한다. 그러나 접근할 수 있는 정보가 적은 개인 입장에서 은행과 싸우기는 쉽지가 않다.

개인정보 유출로 인해 공인인증서가 재발급될 경우 피해는 그대로 소비자가 뒤집어쓰게 된다. 사기범에게 모르고 정보를 제공한 피싱의 경우 동결을 요청한 대포통장에 돈이 남아 있으면 이를 돌려받을 수 있으나 대부분 이체와 함께 인출해가기 때문에 사실상 돌려받기 어렵다. 반면 본인이 해킹을 당한 경우 은행이 피해를 물어주도록 돼 있지만 역시 개인이 입증해야 한다.

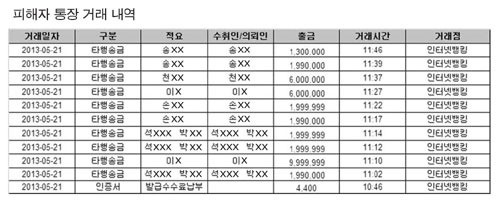

대포통장 명의상 주인에게 소송을 제기하는 것도 가능하나 대포통장 주인은 계좌만 빌려준 사람이기 때문에 상환 능력이 없는 사례가 대부분이다. 이씨는 "은행 측에서 제출한 전산기록에 따르면 사건이 발생하기 하루 전 오전 6시 53분부터 낯선 IP로 누군가가 접속해 내 전체 계좌와 개인정보를 조회한 기록이 있다"면서 "이런 일이 발생하면 고객에게 알려줘야 하는 것 아니냐"고 토로했다.

이씨는 보안 사고를 처리하는 과정에서 금감원과 경찰 등의 태도에 대해서도 분통을 터뜨렸다. 그는 "금감원에 전화를 걸어 해킹건을 신청하려고 했더니 해킹은 경찰에 사고 신청을 하라고 했다"면서 "반면 경찰에서는 은행 시스템 보안 취약 문제는 자신들 소관이 아니라고 모른 척했다"고 설명했다.

피싱 및 해킹 피해자를 모아 은행을 대상으로 소송을 하고 있는 이준길 법률사무소 선경 변호사는 "피해자들이 공공기관에 신고하러 가면 '본인 과실이다' '재수 없다고 생각하라'는 식으로 나오는 사례가 많아 심리적인 상처가 크다"고 설명했다.

금융 범죄가 갈수록 복잡해지고 있는데 유관기관이 복잡하게 얽혀 있어 효율적인 대처가 어려운 만큼 소비자 피해를 일원화할 수 있는 창구가 필요하다는 지적이 나온다.

피해자들은 은행이나 감독기관이 적극적으로 개입해야 한다고 주장하고 있다.

이준길 변호사는 "소송을 준비하는 피해자 230여 명 중 80%가 중국 IP를 통한 접속으로 피해를 봤다"면서 "한국에 거주하는 고객이 이유 없이 중국 IP에서 공인인증서를 재발급받는다면 금융 거래가 이뤄지지 못하도록 막아야 한다"고 설명했다.